實施鄉村振興戰略是黨的十九大作出的重大決策,是新時代做好“三農”工作的總抓手。上海開放大學奉賢分校在上海市奉賢區學習型社會建設中承擔著開展社區教育、市民終身學習活動指導等職能,以農村宅基睦鄰“四堂間”作為麵向農村老年人口的活動陣地,在素質提升、技能訓練、社會服務和文化傳承等方麵緊密契合鄉村振興戰略,助力鄉村社區政治、經濟、文化、社會各項功能的發揮,促進鄉村社區的可持續發展,進一步鞏固了奉賢區國家級農村職業教育和成人教育示範縣、全國社區教育示範區、全國數字化學習先行區創建成果。

一、案例背景

(一)農村老年群體增多,服務體係健全迫在眉睫

近年來,伴隨城市化步伐的加快,更多年輕人奔赴城市尋求發展機遇。由此農村居住人口的構成發生巨大變化:居住在農村地區的本地村民中,超過85%為60歲以上的老年人。農村老年人口比重的加大及平均生命周期的延長,加大農村福利事業壓力的同時,因老齡問題也引發了諸多矛盾。加之老齡人求知、求康、尋友、尋樂等需求,鄉村振興戰略中“健全農村老年人關愛服務體係”這一任務顯得尤為必要與迫切。

(二)課堂服務能級有限,宅基功能拓展勢在必行

村莊以老年為主的人口特征,決定了教育服務供給應更為有效和聚焦。原有宅基課堂重點關注村民的學習心理及心理期望,強調學為所需,學有所得,而在學習應“有的放矢”的實踐意義及對鄉村全域發展的社會價值層麵考慮不足。為此,政府整合分散的“宅基課堂”,並將老人在生活層麵的需求納入到“宅基課堂”能級提升的框架內,將功能單一的“學堂”擴充至涵蓋康養、學習、議事、聊天的“四堂”,統稱為宅基睦鄰“四堂間”。

(三)互助養老優勢明顯,更高品質養老為民所需

“不離鄉土”的居家養老模式,在老年人服務需求和社區供給間不盡匹配,老年人養老質量難以保障。而以宅基這一生活棲息聚居地進行片區劃分,打造“四堂”,開展協同式互助養老,旨在幫助消解機構養老遠離鄉土的戀鄉情結,減輕家庭養老的孤獨無助感。同時,習近平總書記強調,應對人口老齡化要向同時注重老年人物質文化需求、全麵提升老年人生活質量轉變。可見推進養老服務高質量發展與時俱進,應民所需。

二、實施過程

(一)頂層設計,形成教育合力

奉賢區根據黨中央關於加強農村公共服務重要指示精神,以實施鄉村振興戰略為契機,正視鄉村老年人“原居安老”需求及人居環境和公共服務短板,先後出台《奉賢區創建農村宅基睦鄰“四堂間”指導意見》《奉賢區扶持農村宅基睦鄰“四堂間”發展實施方案》等,形成以政府牽頭、社會參與、村委負責、老人自願為機製,多元力量協同共促的建設格局。

(二)主動作為,深化教育內涵

以此為契機,學校主動融入、乘勢而為,會同區教育局、各街鎮社區學校、居(村)學校等,全力打造村民學習的“最後一公裏”工程。

一管理融入。將宅基睦鄰“四堂間”納入社區教育事業發展規劃、年度工作計劃,以及指導服務學習型鄉村建設的工作範疇,並通過點上調研、總結,進行麵上推廣、輻射。

二師資融入。以村民需求為導向,號召街鎮機關幹部、村兩委班子人員到“四堂間”宣傳講解黨和政府各項方針政策、鄉村發展願景;邀請專業人員到“四堂間”開展衛生保健、科學養身、權益保護、家政服務等知識案例、谘詢服務;吸納退休老黨員、老幹部、老工匠等鄉賢誌願者,發展學習團隊,實現以賢促賢。

三課程融入。建立覆蓋廣泛、靈活多樣、供給豐富、特色鮮明的課程資源庫,開展課程配送和點單進“堂”。如:流動播放和展出區史、鎮史、村史及美麗鄉村建設規劃視頻;編印和發放鄉村傳說、誌士賢人、鄉風民俗等圖文結合的讀物;配送疾病防治、科學養身、權益保護等圖書影像;完善空中老年大學收視點配套建設等。

三、工作成效

(一)發揮黨建引領,完善了村民自治

宅基睦鄰“四堂間”作為“時政微課堂”的主陣地,以社會主義核心價值觀為引領,以“黨員幹部”為龍頭,以“鄉賢誌願者隊伍”為骨幹,引導全村樹立終身學習理念,促成村民參與性治理及可持續社區建設的行動。由黨員幹部、專業師資、誌願者等廣泛宣講村規民約,與村民共同解讀社區治理案例及商討鄉村公共事務等,村民在參與共治中,維護了作為村莊發展主體的權利;在協同善治中,習得處理鄉村公共事務、解決鄰裏糾紛等方法;在主動樂治中,擔負起建設和美鄉村的使命。

(二)傳承鄉土文化,涵育了鄉風文明

曆經歲月沉澱而延續至今的優秀鄉土文化,是鄉村文明的烙印。宅基睦鄰“四堂間”的各項工作精準提煉向善向上基因,不斷注入新時代內涵。其一,將質樸的鄉風民俗、良好的家風家訓、優秀的傳統美德等轉化為學習材料,與時代精神、集體主義精神和新鄉賢文化相融合,涵養了守望相助的鄉風、明德向善的家風、淳樸質厚的民風。其二,與鄉情村史館、家風家訓館、紅色堡壘等文化陣地相聯結,共同打造了村民的精神家園。其三,培育了一支有激情、在狀態、敢擔當、善作為的“新鄉賢”誌願者隊伍,以賢帶賢,繁榮鄉村文化。

(三)滿足發展需求,提高了生活品質

村民通過“四堂間”內話生活、議時事、談發展、學新知等定製化、常態化的教育活動及自主開展的微型特色活動,獲得和應用知識。同時部分老人將習得的技能以“誌願小老師”的形式惠及更多人。從學習者到教學者的身份轉變,進一步使學習成為豐富個體生命意義、實現精神能量轉化的有效活動,在激活個體發展主動性中,為鄉村發展注入內生活力。

(四)創建和美宅基,嗬護了鄉村生態

受“村規民約”的長期影響及思政教育的熏陶內化,老人們認識到:生態文明建設是鄉村發展不可忽視的重要內容。於是,“和美宅基”工作提上日程,經討論形成“美麗約定”。作為村規民約的升級版,其通過村民參與、村民製定、村民遵守的方式,用“村民的話”管好“村民的事”。村民普遍存在的不良生活習慣,如畜禽數量超標、蔬菜種植無序、河道隨意侵占等納入其中,並設置公示牌用以監督考核,以發揮草根憲法作用,在凝聚村民共建共治共享意識的同時,有效嗬護了鄉村生態。

(五)增強發展動能,促進了產業興旺

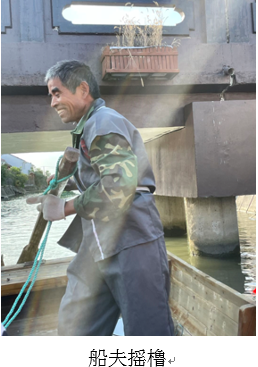

宅基睦鄰“四堂間”麵向農村老年人開展鄉村適需的技能培訓。其一滿足“家門口再就業”的崗位所需。隨著鄉村生態旅遊業的發展,老人通過崗位指導服務,如導遊禮儀培訓、搖船技能培訓等參與到村莊建設的共同行動中來,增強老年人“老有所為”的自我價值認同。其二提供“農產品增收”的經驗指導。對於具有產業發展優勢的鄉村,邀請專業技術人員深入“四堂間”及農田為農戶培訓相關技能,解答種植疑惑。衍生出的文創產品,為農戶開辟增收新路的同時,“四堂間”開展的“工藝微傳承”也持續助推產業朝向興旺、長效和高質的目標前進。

四、案例啟示

(一)發展願景:從社區中來,到社區中去

任何教育形態都是開放多元的係統,置身於社會整體現代化的架構之中。農村老年教育既要基於農村社區,又要主動走出社區。如開展宅校聯誼,吸納青年學生力量和科研師資隊伍,共同培育高質量創新成果;建立宅居聯合,將服務對象擴展到“新奉賢人”;發展“鄉土課堂”,給予返鄉孩童更為獨特的生命感知等。

(二)實踐理路:農村老年教育賦能“老有所為”

我國老年教育注重賦權增能的功能。即“四堂間”提供的教育服務要與老年人的發展性學習需求和“老有所為”的社會性發展需求形成對接。在可持續的教育支持環境、多元的教育資源供給、廣闊的教育服務空間裏,因勞動能力降低產生的自我價值否定,轉化為“老有所為”的心理依賴和行動基礎。這正是“四堂間”的亮點所在:幫助村民以再就業的形式參與到生產活動;以再誌願的形式參與到社會服務;以隔代互學的形式參與家庭生活;以自學、同伴幫學、團隊帶學的形式參與終身學習。

五、案例圖景

春招展播

春招展播

院校巡展

院校巡展

發布時間:

2024年04月08日

發布時間:

2024年04月08日

beplay2网页登录繼續教育中心

beplay2网页登录繼續教育中心