一、背景分析

2016年,河北省教育廳製定《新型職業農民培養試點工作方案(試行)》,我校列入全省20所試點校。我校準確把握時代特征,以服務“三農”為宗旨,以提高農民收入、促進勞動力轉移為目標。通過對接農業產業結構調整和升級確定開設課程和設置專業,以此培養新時代農民。

二、實施目標

我校根據我縣農業產業分布情況在充分實踐的基礎上,通過不斷實踐探索新型職業農民培育經驗,緊盯農業產業化需求提升新型職業農民培養質量,突出“培訓+就業+增收”的終極目標,對接農業產業結構來設置涉農專業,造就了一支綜合素質高、有文化懂技術、生產經營管理能力強、主體作用發揮明顯的新型職業農民隊伍。

三、具體做法與效果

自2016年新型職業農民培養工作以來,我校著力推進了三類培訓:非全日製學曆教育、農業實用技能培訓和農村勞動力轉移培訓,共涉及10個專業(果蔬種植、中草藥種植、食用菌栽培、豬牛羊養殖、電子商務、家政服務、現代農藝、鄉村旅遊和家庭手工編織)輻射14個鄉鎮近500個行政村共1350餘人。

在家庭手工編織專業建設中,我們創建的“學校+婦聯+農戶+商業平台”的四位一體的工作模式和“以產帶銷+以銷帶產”的培養模式,深受農戶歡迎,並幫助農戶走上了致富路。截止目前,先後有160餘名農村婦女學習手工編織技術,並通過線上線下銷售模式提高收入,收到了很好的社會效益和經濟效益,深受老百姓歡迎。我們采取了以產帶銷的培養模式,具體做法是:

一是建立縣婦聯、鄉婦聯和村婦委會(村婦聯)一條線式工作專班。

林頭屯鄉位於我縣東北部山區,地理位置相對比較偏僻,前幾年鄉鎮企業主要是以小塑料為主的汙染企業。由於環境整治近年這些汙染企業被關停後農村出現了大批的剩餘勞動力,這些勞動力特別是農村婦女幾乎沒有其他出路。了解到這個情況後我們積極聯係縣婦聯,我們和縣婦聯聯合調研,了解農村婦女可學、願學、能學的專業,最後確定了“家庭手工編織”作為首選專業,並形成縣婦聯、鄉婦聯和村婦委會(村婦聯)一條線式工作專班,發動廣大農村婦女積極踴躍報名參加培訓家庭手工編織培訓。

二是教師聘用“百花齊放”。

學校聘請了職技教師孫穎珍老師給學員講解塑料珠編技術,孫老師在講授中理論聯係實際,由淺入深,示範動作規範,簡單易操作,深得學員喜愛,學員迅速編織“成癮”,手法嫻熟、花樣翻新,學員們根據老師講的加上自己的創作,編製了許許多多的寶貝,有栩栩如生的動物,寓意美好的喜字和福字,還有各種吉祥物。

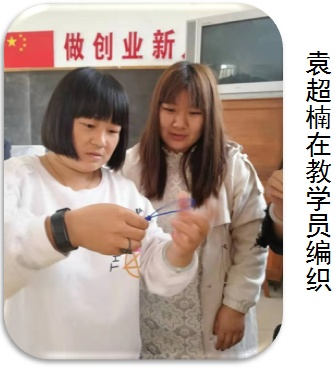

由於編織技術實操性很強,很多學員迅速成長起來,有的學員在技術上深挖,完全能夠勝任教學工作,比如西蘆村的袁超楠。我們經過考查研究,大膽啟用了袁超楠作為第二屆手工專業學員的教師。聘用之後袁超楠把這些手工編織的範例錄製成小視頻,做成微課,供學員們在線上學習使用,收到了很好的效果。

聘用學員當教師是我們的有益嚐試,實踐證明我們的做法是成功、可行的。一是能夠調動新學員積極主動學習的熱情,起到示範、引領和輻射作用;二是補充土專家師資的不足,減輕由於地理距離造成的師生聯絡困難。

在參加培訓班的同時,袁超楠又通達網絡自學中國結藝,現已通過中國結藝網初、中、高級審核,並以推廣繩結文化為己任, 後來又加入以“傳藝幫人,為善最樂”為宗旨的中國結推廣團體,通過線上教學,受益人數達380多人。

三是政府牽頭成立“工作室”。

鄉成人學校在縣婦聯和鄉政府的大力支持下,成立了林頭屯鄉婦女手工編織工作室,工作室免費為學員(家庭婦女)傳授手工編織技術,鼓勵她們學有一技之長,第一期工作室成員52人已經全部結業。工作室成立後,人員分工自然形成,有的負責教手法,有的負責采購原材料,有的負責銷售,產供銷以及售後一條龍服務格局迅速形成。

四是學校和婦聯組織聯合為學員搭建線下銷售平台。

為讓學員會製能賣,增加收入,在課程設置中,我們在依據專業目錄製定的課程基礎上,根據實際增加了電子商務、商務禮儀和攝影課程,學員為自己的產品定製“解說詞”、攝影、微視頻,通過快手、火山小視頻、朋友圈等多種形式售賣。甚至有的學員開始專門做經營,不但帶自己的貨,還幫助其他的不善於營銷的人帶貨。有的學員已經有了一定的收入,一個月平均收入五六千元。還有的學員看準了商機,從網上做起了珠子、線以及繩等原材料的代購。林頭屯鄉的編織就這麼紅紅火火地搞起來了。

學校秉承“扶上馬還要送一程”的理念,積極聯係我縣人流量最大的(每天人均流量一萬人)供銷大廈和北方購物兩個超市,為學員們設立了專櫃,全力宣傳和打造“純手工”和“高品質”特色。專櫃既是展示學員們的作品也是展示我們培訓的成果和業績,為學員們增收提供了一個不可多得的營銷平台。

學員張愛華說,真沒想到有一天我的作品能擺到供銷大廈和北方購物超市去展示,還非常受消費者喜歡,這增加了我的收入,真的非常感謝學校和各級婦聯對我們的培養和扶持,感謝黨的好政策!喜悅之情溢於言表。

學員於連紅說,以前村裏的婦女農閑就是串門或者打麻將,現在有了這個工作室,家裏就是車間,不必進廠務工,技術簡單好學,免費培訓,包教包會,還有人為我們代購原料和出售,我們隻負責編織就行了,收入還不錯,還不耽誤家裏照顧孩子老人,大家的幹勁可足了,對未來充滿了信心!

四、小結與思考

“學校+婦聯+農戶+商業平台”四位一體工作模式,賦予新型職業農民培養工作以更深的意義和價值,也促使其更加趨於規範化、科學化、多樣化、本土化。

培訓數量和質量獲得了雙提升,豐厚了職業教育服務社會的責任使命。我校按照縣域農業產業升級與轉型要求合理開設專業、科學配置課程、積極整合師資,年均培訓達到6000人天。

優質課堂、高出勤率和培訓包研發成為我校新型職業農民培養工作的三大亮點。我校通過淘汰有專業素質但缺授課技巧的老師和假大空的理論課,建立了合理科學的課程體係;通過對縣域農業結構調研走訪,優化了專業結構。同時我校還根據實際研發了“動態教學微課+靜態科技報+實用校本教材”的培訓包體係,編輯製作教學微課100節,校本教材5本,新農民科技報9冊約20萬字,省教科所課題《新型職業農民培養教育培訓包的研發與應用》高質量結題。

截至目前,我校五年累計培養新型職業農民1350人,培訓總量達到3萬人天。五年來,300多名學員通過創辦采摘園、養殖場、中草藥種植園、手工編織等多種渠道,創業就業、致富增收。這些裝著新思想、新理念的職業農民活躍在玉田農業生產一線,圍繞產業發展,紮根每一個農戶、合作社,挑起了玉田農業生產的大梁,他們接過現代農業發展接力棒,正奔跑在鄉村振興的大道上。

由於我們培訓的針對性強,培訓效果好,今日頭條和長城網對我校農民培訓的做法和經驗進行了專題報道。

春招展播

春招展播

院校巡展

院校巡展

發布時間:

2024年04月08日

發布時間:

2024年04月08日

beplay2网页登录繼續教育中心

beplay2网页登录繼續教育中心